作者: 丁暉 顧立民

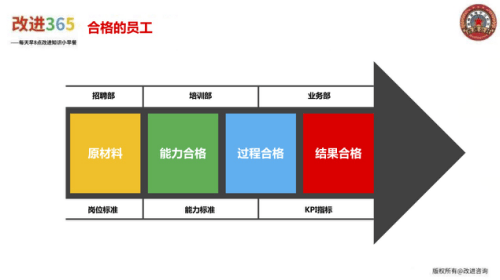

每個組織都希望自己的員工是合格的員工,那么到底什么才是合格的員工呢?改進思想認為:合格員工的標準由能力合格、過程合格和結果合格三個方面構成,HR對新員工能力合格負責,業務負責人對上崗后員工結果合格負責,雙方要共同對員工的過程合格負責。

沒有哪個員工是天然合格的,所有員工達到符合上述標準,都需要在工作實踐中不斷學習、不斷培訓,持續改進。

一位即將上市的老板曾經跟我們說:丁老師、顧老師,我現在看到公司這么多人員在我的面前晃動,仿佛看到了一堆堆的人民幣在移動,每個人都在花錢,但是到底有多少人在創造價值,其實我并不清楚。看到有些業務人員沒有業績,問他們的經理如何處理?能否盡快調整?經理跟我說:老板,他馬上就會成單了。我問:大概多少時間會成單?經理說:三個月左右。過了三個月,這個員工還是沒有成單,我又去催經理:如何處理?經理說:老板,這下真的快要成單了。

這位老板跟我述說了他的無力感,看到這種狀況,他其實也不想管太多,但是當越來越多沒有績效的員工在侵蝕著公司利潤的時候,他也不得不去干涉,但結果總是讓他很是失望。讓他困惑的是:什么樣的員工才算是“合格的員工”?誰應該對“合格的員工”的結果負責?是什么原因導致很多不出業績卻能夠在企業中長期留存?

誰需要“合格的員工”?當然是企業老板和業務負責人,為了實現公司的戰略目標,自然需要有越來越多的“合格的員工”來支撐。如果把“合格的員工”看作是一個產品,公司中就需要有一條負責生產“合格的員工”的生產線,招聘部負責原材料的采購,培訓部負責生產加工,業務部負責使用和保有,這幾個職能配合起來共同對“合格的員工”結果負責。

既然是“合格的員工”,就需要對“合格”兩個字進行定義,很多公司對這個定義不夠清晰,認為只要是留著公司的員工就應該是“合格”的,不合格的員工應該早就離開公司了。情況果真如此么?離開公司的員工不一定“不合格”,留著公司的員工也不一定“合格”,很多業務部門的業績創造本身就存在“二八現象”,即20%的員工創造了80%的業績,就意味著另外的80%的員工只創造了20%不到的業績,我們把這樣的員工稱為“氛圍員工”,留在公司里烘托氛圍,沒有他們吃飯不熱鬧、拍照不氣派、掌聲不熱烈,但從業績的角度來看,的確不能算是“合格的員工”。

判斷員工是否合格需要建立起標準,通常有三個標準:

1、能力合格。

2、過程合格。

3、結果合格。

首先,什么是能力合格?一家企業會有多個職能和崗位,每個崗位都有崗位標準,員工如果能夠做出崗位標準所需要的行為,就說明該員工的能力合格;

其次,關于過程合格,員工在完成崗位工作過程中,能夠產出相應的過程性成果,經過評價通過后可稱為過程合格;

最后,是結果合格,每個崗位都有相應的結果產出,通常用KPI指標來表達,如果員工能夠順利的完成結果指標,就說明他達到了結果合格的標準。

一旦建立起“合格的員工”的標準,就開始對企業員工進行人才盤點,經過階段性的盤點后,自然能夠識別出哪些是合格的,哪些是不合格的,那些是可以通過學習、培訓等手段不斷改進的。

(丁暉、顧立民老師最新力作)

組織所有工作的改進都要圍繞培養合格員工來進行,也就是日本經營之神松下幸之助實踐一生的理念“造物先造人”。

業務部門通常希望培訓部門能夠協助他們將“不合格的員工”提升稱為“合格的員工”,這也成為了培訓部門的生意機會。于是培訓部門將針對這些“不合格的員工”展開“能力促進項目”,除了培訓策略之外,還會有多種策略組合起來進行人員變革:包括組織梳理與設計、流程優化和變革、能力發展、工具革新等多種手段,目的就是要培養更多的“合格的員工”。

人力資源部門和業務部門之間會形成分工,通常人力資源部門會對新入職的“合格的員工”負責,邊界從招聘到員工通過試用期,這批員工也包括那些公司內部選拔的需要晉升或轉崗的人員,他們更加偏重于“能力的合格”;業務部門對上崗后的“合格的員工”負責,通過目標設定、目標分解、績效評價和工作推進等方式,促進上崗后的員工的“結果的合格”。HR和業務部門之間看似邊界很清晰,但隨著業務的發展,業務負責人希望HR能夠創造更多的價值,HR也希望多一些發揮自己的實力,于是雙方會約定彼此再前進一步,通常這一步會體現在“過程的合格”的指標上。

人力資源在招聘和培養新員工時,需要在原有的能力標準的基礎上,再加入業務過程合格的標準,即人力資源在交付“合格的員工”的標準提高了,過去只需要確認員工的能力是否達標,現在則需要讓新員工能夠深入業務,并通過績效的完成來證明自己已經滿足“合格的員工”的標準了。另外,業務部門也需要前置化的了解員工未來的發展潛力,就要在員工的“過程性指標”上下功夫,對那些“有結果有過程”的員工大力鼓勵,對“有結果無過程”的員工也能勉強通過,但要關注他業績的持續能力,“無結果有過程”的員工要重點幫扶,促進他盡快能夠產生業績成果,而對那些“無結果無過程”的員工則需要加以改進,無論是意愿還是能力方面,都需要深度規劃、迅速調整。

“過程的合格”就好比是接力賽中的“接棒區”,人力資源部門和業務部門需要在這個區間做好“交接棒”工作,人力資源部門將需要深入到業務,協助業務部梳理業務邏輯和業務過程,將業務過程標準作為“過程合格員工”的定語,采取各種手段來保障員工“過程的合格”,同時,業務部門的負責人也要在業務過程標準確定之后,將相關的標準納入到部門和崗位的績效考核標準中去,并盡量和薪酬掛鉤,從而促進“過程評價和考核”的嚴肅性,通過過程前置化的評估,可以更早的評估出員工是否合格,并盡早進行處理,減少因拖延處理導致公司利潤的損失。

管理者除了要開發公司未來發展的業務標準之外,一個重要的工作目的就是培養更多“合格的員工”,如果管理者培養出達到目標的“合格的員工”,就應該受到重大的獎勵,反之,如果管理者的員工多數不合格,哪怕該部門的結果指標完成的很漂亮,但該管理者仍然是一個“不合格的管理者”,薪酬和獎金都需要受到影響。

總之,在越來越追求“人均效益”的當下,我們要關注員工的人均產出,人均效益=公司總效益/發工資的人數,通過這個公式,我們能夠看到增加“人均效益”的兩條路徑,

1、提升公司的總效益。

2、降低公司發工資的人數。

我們要重點研究第二點,是“發工資的人數”,不是公司的總人數,這就意味著未來有可能公司擁有一批不需要發工資但依然可以算得上“合格的員工”隊伍,這將會更大的加強、改進公司的競爭能力。

作者簡介:

丁暉:

改進咨詢聯合創始人、CEO, GPS-IE®管理改進系統聯合發明人;“改進公社”創始人;國際績效改進協會亞太中心創始會員、副理事長;浙江大學西子研究院管理改進中心主任。

顧立民:

改進咨詢聯合創始人;國際知名管理創新、人才發展專家;GPS-IE®管理改進系統聯合發明人;國際績效改進協會ISPI候任主席(任期2023-2025),中國人民大學特聘專家,華東師范大學人才發展研究中心特約研究員。